PPP的发展历程

中国PPP(政府和社会资本合作:Public-Private Partnership)大致经历了五个阶段的发展,如下图所示。2013年之前的探索、试点、调整过程中,PPP发展较慢。2013年11月,十八届三中全会决定允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营,PPP 模式应用迎来了大力推广阶段。其后一段时期,各种规范性文件陆续出台,比如《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。

PPP规模在2015-2017年经历了爆发式增长后,从2018年开始快速下降。2019年上半年,净增项目382个、投资额4,714亿元,净增项目数较去年同期减少230个,同比下降37.6%,项目净增投资额比去年同期减少7,108亿元,同比下降60.1%。净增落地项目1,120个、投资额1.6万亿元,净增落地项目数比去年同期增加181个,同比上升19.3%,净增落地项目投资额比去年同期增加2,461亿元,同比上升17.7%。净增开工项目1,209个、投资额2.0万亿元,净增开工项目数比去年同期增加684个,同比上升130.3%,净增开工项目投资额比去年同期增加1.1万亿元,同比上升130.0%。

2

PPP的困境与面临的问题

从宏观上看,主要是以下四方面问题:3

地方政府专项债券的兴起

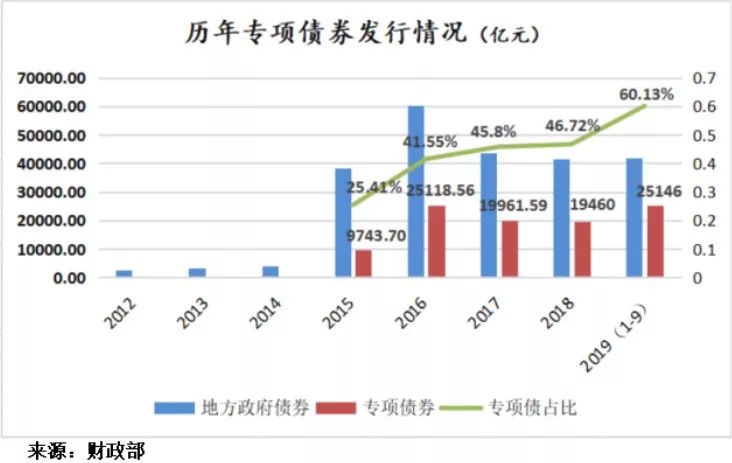

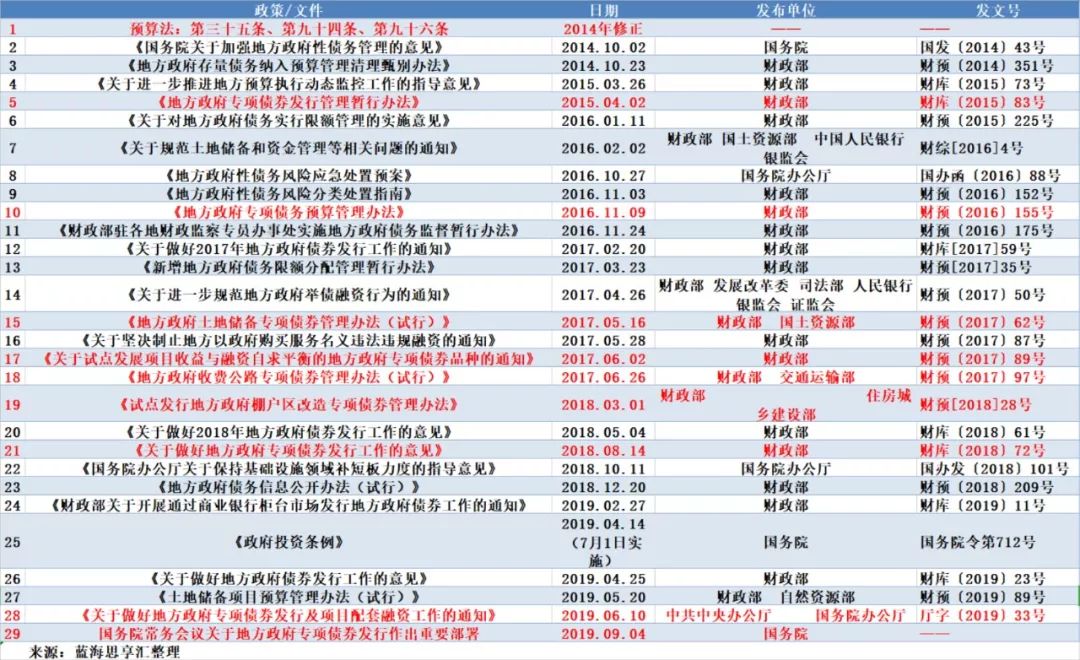

目前,地方政府专项债券已经成为地方政府重要的融资手段,2019年前三季度,地方政府专项债券余额为9.43万亿元,同比增长31.4%;地方政府专项债券净融资2.17万亿元,同比多4704亿元。 2014年修订预算法规定,发行地方政府债券是地方政府举借债务的唯一合法形式。2015年财政部印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》,推出专项债券,随后专项债券政策快速完善,形成了土地储备、收费公路、棚户区改造、其他(项目收益与融资自求平衡)四大类专项债券。

2014年修订预算法规定,发行地方政府债券是地方政府举借债务的唯一合法形式。2015年财政部印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》,推出专项债券,随后专项债券政策快速完善,形成了土地储备、收费公路、棚户区改造、其他(项目收益与融资自求平衡)四大类专项债券。 2018年以来,专项债券政策支持力度进一步加码。2018年底全国人大常委会授权国务院提前下达了地方政府新增债务限额;2019年6月,《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》从支持做好专项债券项目融资工作、进一步完善专项债券管理和配套措施、依法合规推进重大公益性项目融资、加强组织保障等方面,提出了相关工作要求,明确允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。2019年9月4日国常会对专项债券发行工作做了重要部署,并明确将提前下达2020年专项债额度。2019年9月6日,财政部明确将专项债资金可作为项目资本金的领域从4个扩展到10个。专项债券融资主体为省级人民政府,属于地方政府债务,而PPP是基于合同建立起来的一种合作伙伴关系。从长远角度,我们更看好专项债券的发展。

2018年以来,专项债券政策支持力度进一步加码。2018年底全国人大常委会授权国务院提前下达了地方政府新增债务限额;2019年6月,《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》从支持做好专项债券项目融资工作、进一步完善专项债券管理和配套措施、依法合规推进重大公益性项目融资、加强组织保障等方面,提出了相关工作要求,明确允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。2019年9月4日国常会对专项债券发行工作做了重要部署,并明确将提前下达2020年专项债额度。2019年9月6日,财政部明确将专项债资金可作为项目资本金的领域从4个扩展到10个。专项债券融资主体为省级人民政府,属于地方政府债务,而PPP是基于合同建立起来的一种合作伙伴关系。从长远角度,我们更看好专项债券的发展。4

结合PPP的发展,浅谈专项债券顶层设计

专项债券的发展需要更加符合地方政府财政状况的顶层设计。

首要就是防止政策多变。严肃法律法规制定,明确主导部门,避免出现PPP发展中多部门不断“打补丁”,甚至出现“立法主导权之争”。专项债券是以省级地方政府信用为前提的,因此纳入财政统一管理是更合理的做法。

第二,强调项目的公益属性和基础设施属性,政府不能什么都干,更不能与民争利。专项债券资金应当严格遵守《政府投资条例》规定,投向市场不能有效配置资源、政府又可以及时充分公开披露项目信息的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理等公共领域的项目,以非经营性项目为主,不能与民争利。

第三,严格遵守政府相关协议。政府应严格遵守和执行债务限额管理、专项债务预算管理办法等法律法规,同时遵守参与各方之间的合同及协议,充分承担责任。

第四,风险管理。风险管理不是追求无风险,而是降低风险发生的概率和减小风险造成的损失。项目科学规划、严格审查,前期审批的发改、土地、环保部门各担其责;项目建设严格按规定执行;资金收支专户管理,充分审计;充分落实政府及财政的监督职能,落实政府风险管理主体。同时,完善以信息披露为核心的风险防控体系。

第五,强调中介机构作用,终身追责。可研单位、咨询机构、会计师事务所、律师事务所、评级机构及其他参与债券发行及项目建设的机构,务必勤勉尽责,财政部门应当建立黑白名单制度,对于不能履职尽责的中介机构应当一案否决,终身追责。

第六,制度上要保持一定的弹性。例如,很多专项债券动辄地方政府就要配套资本金,但我们认为,专项债券就是类财政资金,专项债券的资金应当按照财政资金管理,在项目管理方面怎么严格都不过分,在资本金方面不必过度要求。

第七,专项债券切忌零敲碎打。专项债券投向应当关系民生或者是基础设施建设,并能够带动民间投资的项目,小而散会带来更大的监管风险和道德风险。

我们认为专项债券更接近于财政资金,与PPP发展引入的社会资金并不相悖,反而应该可以相辅相成。

THE END

版权声明:本文著作权归新newPPP平台所有,NewPPP小编欢迎分享本文,您的收藏是对我们的信任,newppp谢谢大家支持!